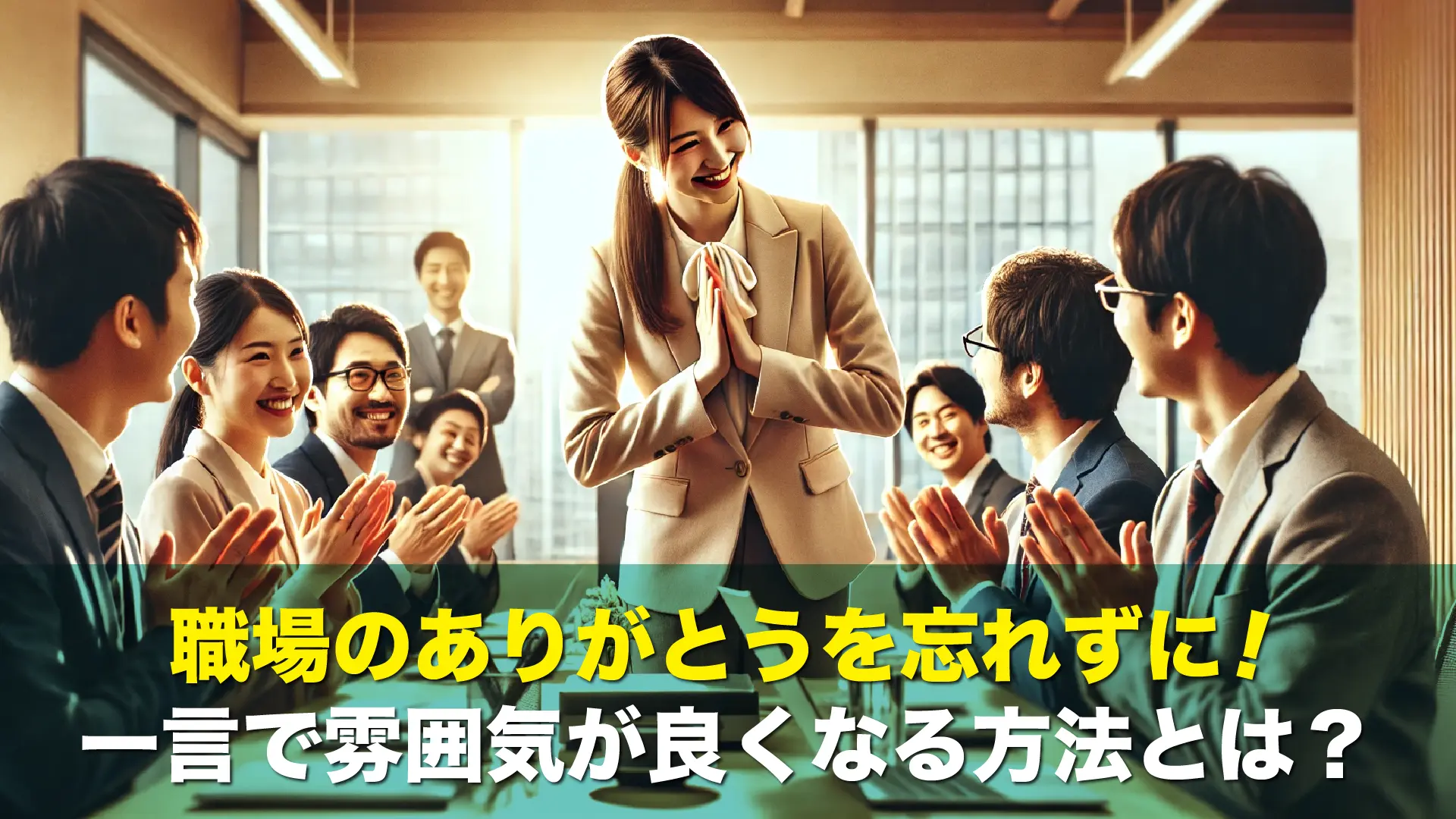

「ありがとう」、その一言を職場でどれくらい使えていますか?日々の業務の中で忙しさに追われていると、感謝の気持ちを持っていてもつい言葉にするタイミングを逃してしまうことがあります。けれども、たった一言の「ありがとう」が人の心をあたため、関係性をやわらかく整えてくれることを、誰もが一度は経験しているのではないでしょうか。

職場というのは、ただ業務をこなす場ではなく、誰かと関わり合いながら過ごす大切な場所です。だからこそ、言葉の選び方ひとつで雰囲気が変わったり、相手のモチベーションが左右されたりすることも珍しくありません。その中で、「ありがとう」を忘れずに伝えることは、信頼や安心感を築いていくための一歩になります。

本記事では、職場での「ありがとう」が持つ力や、どのように伝えると心が届くのか、また日常の中で自然に感謝の言葉を交わせるようになるコツまで、丁寧にご紹介していきます。一言の感謝が育てる、やさしく働きやすい職場づくりのヒントを、ぜひ最後までお読みください。

この記事の目次(タップでジャンプ)

職場でのありがとうが持つ影響力とは

職場という環境は、毎日多くの人が集まり、それぞれの役割を果たしながら業務を進めていく場所です。一人ひとりの仕事は異なっていても、協力し合わなければ成果は出にくく、同じ目標に向かって進むためには、人と人とのつながりがとても大切になります。そんな中で、「ありがとう」という感謝の言葉は、人間関係をやわらかくし、信頼や安心感を育むための大きな力を持っています。

一言の「ありがとう」は、決して特別なことではありません。むしろ日常の中で何気なく交わされる場面が多いからこそ、その存在が軽く見られてしまうこともあります。しかし、言われた側の心には深く響き、見えないところでその人の気持ちや行動を前向きな方向へ導いてくれるのです。「ありがとう」と伝えることで、「あなたの行動をちゃんと見ています」「あなたの存在は価値あるものです」というメッセージが込められ、それが自然とモチベーションや働く意欲につながっていきます。

また、「ありがとう」を伝えることは、話す側にとってもプラスになります。感謝を表すという行為は、自分の中にも穏やかさや柔らかさを育むきっかけとなります。相手の良いところや助けてくれた行為に気づくという視点は、思いやりや共感力を高めてくれます。そうした気づきが積み重なっていくことで、自分自身の心の余裕が生まれ、職場での人間関係においても無理のない、心地よい距離感が築かれるようになっていくのです。

職場では、ときに忙しさや緊張感の中で、感情を表に出すことが難しいと感じることがあります。そんな空気の中でも、ほんの一言の「ありがとう」は、場の雰囲気を和らげるやさしい風のような存在です。たとえば、ミスをしたあとにフォローしてくれた同僚に「ありがとう」と声をかけるだけで、相手の負担感を軽減させることができますし、協力して仕事を終えたあとの「助かりました、ありがとう」の一言は、その時間の価値を共有する大切な儀式ともいえるでしょう。

「ありがとう」が持つ力をもっと身近に感じてみると、そこには単なる礼儀や習慣を超えた、心と心をつなぐ本質的な意味が見えてきます。言葉としてのシンプルさとは裏腹に、その効果は職場全体の空気感をも左右するほど大きなものです。感謝の気持ちを忘れずに、それを言葉にして届けるという行動は、どんなにテクノロジーが進化しても、人間同士の関係性において決して欠かせない文化として残り続けるはずです。

感謝の言葉が職場の雰囲気を変える理由

職場で過ごす時間は、一日の大半を占めることが多く、同じ空間で同じメンバーと関わりながら過ごしていく中で、言葉や態度が空気を作る役割を担っています。その中で「ありがとう」が果たす役割は非常に大きく、特に感謝の言葉が交わされる職場では、そこに安心感や温かみが生まれ、誰もが自分の力を自然に発揮しやすくなる環境が整っていきます。

たとえば、誰かがしてくれた小さな気遣いや、ちょっとした手助けに対して、「あのときの対応、助かりました」「わざわざ時間をとってくれてありがとう」と言われるだけで、その人の中にある努力が報われたような感覚が残ります。それが繰り返されることで「ここでは自分の存在が認められている」と実感できるようになり、それが働く喜びにつながっていきます。

また、「ありがとう」という言葉が日常的に交わされる職場は、信頼関係の土台がしっかりしていることが多く、トラブルが起こったときにも協力的な姿勢が生まれやすい傾向があります。感謝のやりとりを通じて、「自分も誰かを支えよう」「困っていたら声をかけよう」という意識が自然と芽生えるためです。これは表面的な和やかさを超えて、組織の中で生まれる信頼や相互支援の文化そのものにつながっていくのです。

なぜ一言が大きな意味を持つのか?

「ありがとう」という言葉が持つ影響力は、その短さとは裏腹に、非常に深く、そして広く広がっていきます。一言で完結するシンプルな言葉だからこそ、その中に込められた意味がストレートに届きやすく、相手の心に残りやすいのです。特に職場では、効率や成果が重視される風潮の中で、感情のやりとりが後回しにされがちです。だからこそ、その一言は、相手にとって特別な存在になることがあるのです。

たとえば、ふとした瞬間に「いつも助かってます、ありがとう」と言われた場合、相手がわざわざその気持ちを言葉にして伝えてくれたということ自体が、何よりもうれしく感じられるでしょう。それは、単なる挨拶や定型文とは異なり、心のこもったコミュニケーションとして記憶に残るものです。

そして、この一言は相手だけでなく、自分自身にも良い影響を与えます。感謝の気持ちを意識して言葉にすることは、自分の内側を見つめる行為でもあります。誰かの存在や行動に目を向け、その価値を感じ取ることで、思考や視点が自然と前向きになります。「ありがとう」と言った自分も、ほんの少し心が明るくなっていることに気づくでしょう。

ありがとうの効果を高める伝え方とは

せっかく感謝を伝えるなら、より気持ちが伝わるような伝え方にも工夫してみると良いでしょう。感謝の効果は、どのように伝えるかによっても変わってきます。たとえば、ただ口先だけで「ありがとう」と言うのではなく、相手の目を見て、しっかりと相手に向き合いながら言葉を届けることで、そこに温度が生まれます。

さらに、「ありがとう」に続けて、なぜ感謝しているのかを一言添えると、相手はより深く理解してくれるでしょう。「急な対応に助けられました」「丁寧に対応してくれて安心しました」など、具体的な内容が加わると、単なる儀礼ではないことが伝わりやすくなります。このような言葉の積み重ねが、よりよい人間関係を育んでいくのです。

また、声のトーンや表情も意識すると、伝わり方に違いが出てきます。優しいトーンで穏やかに言うだけでも、受け取る側の印象はずっと良くなります。時には文章でも感謝を伝える場面があるかもしれませんが、その場合でも、ただの定型文ではなく、自分の言葉で綴ることで心のこもった一言になります。

このように、「ありがとう」はたった一言であっても、伝え方次第で相手の心を大きく動かすことができます。職場という多くの人と関わりながら仕事を進める環境だからこそ、感謝を丁寧に伝える姿勢が求められます。そしてその積み重ねが、働きやすく、あたたかみのある空間を育てていくことに繋がっていくのです。

感謝の気持ちが職場で伝わりにくい原因

感謝の気持ちを持っていても、それがなかなか言葉として表現されず、結果的に伝わらないという場面は、職場において少なくありません。相手に対して「ありがたいな」と思っていても、忙しさやその場の空気、個人の性格などが影響して、言葉にするタイミングを逃してしまうことはよくあることです。そして、そのまま伝えそびれてしまうと、せっかくの好意や感謝の心が宙に浮いてしまい、相手にも伝わらず、自分の中でもくすぶったまま残ってしまいます。

このように、感謝の気持ちが言葉として伝わらない背景には、さまざまな要因が絡んでいます。中には「わざわざ言わなくても分かってくれるはず」と思ってしまったり、「照れくさくて言えない」と感じたりする人もいるでしょう。また、職場特有の雰囲気や、年齢・立場の違いによる心理的な壁も、感謝の伝達を難しくする原因となることがあります。

では、なぜ職場では感謝が伝わりにくいのでしょうか。以下で、その理由について丁寧に掘り下げてみましょう。

遠慮と照れが生む言葉の省略

日本の職場文化においては、「言わなくても察する」「気持ちは態度で伝わる」という考え方が根強く残っている部分があります。そのため、口に出すこと自体に抵抗を感じる人も少なくありません。「ありがとう」と面と向かって言うことが、なんとなく気恥ずかしく感じられてしまうこともあります。

特に、年齢が近い同僚や、仲の良い人に対しては、照れが先に立ってしまい、「今さら言うのも気まずい」「わざとらしく思われたらどうしよう」といった不安がよぎることもあります。その結果、「ありがとう」を省略しがちになり、本来であれば伝えるべき感謝の気持ちが、心の中にとどまってしまうのです。

しかし、感謝の気持ちは、やはり言葉にして初めて相手に伝わるものです。たとえ仲の良い関係でも、「ありがとう」と言われれば嬉しいですし、心の距離がより近づくきっかけになります。照れくささは、最初の一歩を踏み出すまでの一時的なものです。思い切って言葉にしてみることで、思った以上に自然な流れが生まれ、以後のやりとりにもポジティブな変化が生まれることがあります。

忙しさによる気持ちのスルー

職場は日々の業務に追われることが多く、時間に余裕がない中で行動している人がほとんどです。タスクをひとつ終えたらすぐに次の仕事へ、というリズムで働いていると、感謝の気持ちを伝えるタイミングを逃してしまうことも珍しくありません。「伝えたい気持ちはあるけれど、今はその余裕がない」という状況が、日常の中で頻繁に起きているのです。

また、「今言わなくても、あとで落ち着いたら伝えよう」と思っているうちに、そのまま時間が過ぎてしまい、結局何も言えずに終わってしまうこともあります。感謝の気持ちは、時間が経つほどに伝えにくくなってしまうものです。その場でさらっと言えていれば自然だった一言も、数時間、あるいは一日以上経ってしまうと、急にタイミングを見失ってしまうのです。

忙しいときほど意識的に「ありがとう」を口にする習慣を身につけておくことで、気持ちのスルーを防ぐことができます。たとえば、「仕事が一区切りついたら必ず誰かに感謝を伝える」「メールを送った後に一言添える」など、自分の中で簡単なルールを設けてみると、自然と感謝を伝えるタイミングが生まれやすくなります。

感謝を言葉にしない職場文化の影響

職場によっては、「感謝を伝えるのが当たり前ではない」という空気が根づいていることもあります。とくに、上下関係が厳しかったり、業務重視のドライな雰囲気がある職場では、「ありがとう」を口に出すこと自体が少ないという場合もあります。そうした環境で働いていると、たとえ自分が感謝を伝えたいと思っても、「周りがやっていないから自分も控えよう」と感じてしまうことがあるのです。

また、「感謝の言葉を伝えると媚びているように見えるのではないか」と感じたり、「そんなことで感謝するのは甘えだ」と思われるのではないかという不安が働くこともあります。そうした文化的な背景があると、感謝の言葉が自然と消えていき、代わりに無言で働くことが美徳とされるような風潮ができあがってしまいます。

しかし、そのような風潮に流されるだけでは、職場全体が無機質な空間になってしまいます。少しずつでも、「ありがとう」を言葉にする人が増えていけば、やがてその文化は変わっていきます。誰かが感謝の言葉を口にすることで、それがひとつの小さな火種となり、周囲にも良い影響を与えるようになるのです。自分からその一歩を踏み出すことで、職場にやわらかな空気を取り戻すきっかけを作ることができます。

一言のありがとうがもたらすチームへの好影響

職場では、個人の能力だけでなく、周囲との連携が仕事の成果に大きく影響します。ひとりで完結できる業務は限られており、多くの仕事は誰かと協力しながら進めていくものです。そんな日々の中で、「ありがとう」という短い言葉がもたらす影響は想像以上に大きく、チームの雰囲気や働き方そのものにポジティブな変化をもたらします。

「ありがとう」は、相手の行動を認め、気づき、それに対して感謝の気持ちを伝える言葉です。その一言があるだけで、相手は自分の行動が誰かのためになっていることを実感できますし、自分の存在が職場の中で必要とされているという安心感にもつながります。それが結果的に、チーム全体の信頼関係を育て、目の前の仕事への取り組み方にも良い影響を与えるのです。

さらに、「ありがとう」が自然と交わされるチームでは、お互いに配慮し合う空気が育まれます。困っている人に手を差し伸べやすくなり、誰かの努力や気配りに敏感になれるようになります。それは、ただ業務を効率よく進めるだけでなく、職場という空間を居心地の良いものに変えていく大切な要素となります。

チームワーク向上につながる理由

チームとして仕事を進める上で大切なのは、信頼と協力の土台を築くことです。その土台は、日々の小さなやりとりの中で育まれていきます。とりわけ「ありがとう」という言葉は、その中でも最も基本的でありながら、最も効果的な手段といえるでしょう。

たとえば、自分が忙しいときに手を貸してくれた同僚に「本当に助かりました、ありがとう」と伝えるだけで、その関係性には信頼が一層深まるきっかけが生まれます。そうした場面が積み重なっていけば、自然と「今度は自分が誰かを助けよう」という流れができていきます。お互いに助け合うことが当たり前になるチームでは、個人の力だけでなく、集団としての力が何倍にも広がっていきます。

また、感謝を伝えることで、コミュニケーションの質が高まるという点も見逃せません。「ありがとう」が飛び交うチームでは、会話の雰囲気がやわらかくなり、相談や提案もしやすくなります。相手の言葉を受け入れやすくなり、対話の中においても自然な共感が生まれやすくなるのです。こうした小さな変化が、チーム全体の空気を居心地のよいものに変えていきます。

信頼構築における感謝の力

信頼関係は一朝一夕で築けるものではありません。日々の小さな行動や言葉の積み重ねが、少しずつ心の距離を縮めていきます。「ありがとう」は、その中でも特に信頼を強める言葉として大きな役割を果たします。

たとえば、上司が部下に対して感謝を伝える場面では、「自分の頑張りを見てくれている」と部下が感じることで、上司への信頼感が生まれます。逆に、部下から上司へも「いつも見守ってくれてありがとうございます」と一言添えることで、上司としてのやる気や誇りが育まれていきます。上下関係にかかわらず、感謝の言葉が行き交うことで、対等で温かみのある関係性が築かれていくのです。

また、チームメンバー同士においても、「あのときの対応、助かったよ」「タイミングを合わせてくれてありがとう」といったやりとりがあることで、お互いの仕事に対する理解や信頼が深まります。そうした信頼が根づいているチームでは、ミスが起きたときにも責めるのではなく、どうすれば次につなげられるかを一緒に考える姿勢が生まれます。

感謝の言葉は、そうした前向きな関係を育む潤滑油のような存在です。日常の中でこそ意識して使い続けることで、少しずつではありますが確実に、信頼に満ちた職場環境がつくられていくのです。

自己肯定感にも影響を与える

「ありがとう」と言われることは、自分の行動や存在が誰かに認められたという証でもあります。それは自己肯定感を育てるうえでとても大切な要素となります。とくに職場では、評価や結果に対して厳しく見られる場面が多く、自分の価値を見失いがちになることもあります。そんなときに、たった一言の「ありがとう」が、自信や安心感を取り戻すきっかけになることがあるのです。

たとえば、何気ない事務作業を代わりに行ったときに「いつも気づいてくれてありがとう」と言われたとします。そうした言葉をもらうと、自分のやっていることに意味があるのだと感じられ、仕事に対して前向きな気持ちが芽生えやすくなります。その積み重ねが、自分自身に対する信頼を育て、やがてその人の行動にも良い影響を与えていきます。

また、感謝の言葉を受け取ることで、「自分も誰かに感謝を伝えたい」という気持ちが生まれることもあります。自分が感じた温かさや喜びを、今度は誰かに届けたいという自然な流れが起こり、チームの中にやさしい循環が生まれるのです。このように、「ありがとう」というたった一言には、周囲との関係性を良くするだけでなく、自分自身の内面を整える力も秘められています。

上司や部下にも感謝を伝えるべき理由

職場にはさまざまな立場の人が存在し、それぞれが違った役割を担いながら一つの目標に向かって動いています。その中で、「ありがとう」という感謝の言葉が交わされる場面は、時として上下関係に左右されやすくなることがあります。上司から部下へは比較的伝えやすくても、逆の立場では遠慮が働いたり、関係性に影響が出るのではないかという心配から、言葉を控えてしまうこともあります。

しかし、「ありがとう」は誰から誰へであっても伝えることができる、そして伝えるべき言葉です。立場の違いに関係なく、心からの感謝を伝えることは職場の人間関係を深めるだけでなく、お互いの信頼を築くための大切な一歩になります。ここでは、上司や部下に対しても感謝を忘れずに伝えることが、なぜ職場にとって重要なのかを具体的に考えていきましょう。

上司に対する一言の効果

上司という立場にある人は、部下やチーム全体の状況を見ながら日々多くの決断を下し、ときにはプレッシャーを抱えながら組織を導いています。そんな上司に対して、部下から「ありがとうございます」と一言添えるだけで、気持ちが和らぐことがあります。上司もまた一人の人間であり、誰かに認められることや感謝されることで自信ややりがいを感じるのです。

たとえば、「○○の件でフォローしてくださってありがとうございました」と具体的に伝えることで、上司は自分の行動がチームや部下にとって役立っていたことを実感できるようになります。その実感は、今後の判断やサポートの仕方にも良い影響を与えることにつながり、結果的にチーム全体の雰囲気や働きやすさにも反映されていきます。

また、部下の方から感謝の気持ちを伝えるというのは、信頼関係を築くうえでもとても大切です。上司という立場は、常に部下からの評価や反応に敏感な部分があり、特に感謝される機会は意外と少ないものです。だからこそ、思いやりのある言葉が真っすぐに心に届きやすく、良い関係を築くためのきっかけになるのです。

部下のモチベーションが上がる瞬間

一方で、上司から部下に感謝の気持ちを伝えることも、非常に大きな意味を持ちます。部下は日々、与えられた業務をこなしながら、時には悩みやプレッシャーを抱えて仕事に取り組んでいます。そんな中で、上司からの「ありがとう」の一言があるだけで、自分の努力が認められたという実感が得られ、モチベーションが一気に高まることがあります。

「この前のプレゼン資料、すごく分かりやすかったよ。ありがとう」といった具体的な言葉で伝えると、その部下は自分の工夫や努力が見てもらえていたことに気づき、自信を持つことができます。感謝を伝えることで、上司と部下の間に信頼の橋がかかり、今後のやりとりもスムーズになるのです。

また、感謝の言葉には、安心感を与える効果もあります。どれだけ仕事をがんばっても、反応がなければ「これでよかったのかな」と不安になってしまうものですが、「ありがとう」があるだけで「これでいいんだ」と確信を持つことができます。その確信が、次の行動への意欲となり、仕事に対する前向きな姿勢へとつながっていきます。

横の関係性を築く感謝の言葉

上下関係だけでなく、同じ立場で働く同僚同士の間にも、「ありがとう」は非常に大切な存在です。特にチームで協力して仕事を進めている場面では、誰かのちょっとした気配りやフォローに気づき、それを言葉にして伝えることが、横のつながりをより強くしてくれます。

たとえば、「会議の準備、手伝ってくれてありがとう」といった一言があるだけで、相手にとってその作業が意味あるものだったと感じられ、関係性に温かさが加わります。同じ方向を向いて働いている仲間としての一体感が生まれ、自然と連携の精度も高まっていきます。

また、「ありがとう」は、仕事上のやりとりを円滑に進めるための潤滑油でもあります。お互いの行動に気づき、それを肯定する言葉を投げかけることで、職場全体のコミュニケーションがなめらかになり、ミスの指摘や相談といった言いにくい内容も伝えやすくなります。こうした空気が生まれることで、職場におけるストレスや対人トラブルのリスクも減少していきます。

「ありがとう」は、誰に対しても、どんな立場の人に対しても、心から伝えることができる言葉です。上司にも、部下にも、同僚にも、その一言が生む効果はとても大きく、そして確実に人と人との距離を近づけてくれます。立場にとらわれず、素直な気持ちで感謝を言葉にすること。それこそが、職場の人間関係を豊かにする第一歩なのです。

感謝の言葉が自然に出てくる職場をつくる方法

感謝の気持ちは、日々の中で少しずつ育まれていくものです。そして、それが自然と言葉となってあらわれる職場は、仕事のしやすさや人間関係の心地よさを兼ね備えた、温かな空間になります。しかし、「ありがとう」を言いたいけれど言い出しにくい、あるいは言うタイミングがわからないという人も多く、それを職場全体の習慣として根づかせるには、ちょっとした仕組みや意識づけが必要です。

職場に「感謝を伝える文化」があると、一人ひとりが安心して働けるようになります。自分の行動が認められている、誰かが自分の努力を見てくれているという実感は、業務のモチベーションにもつながります。また、誰かの行動を見て「ありがとう」と伝えることで、周囲の人への関心や配慮も育っていきます。そうした良い循環が生まれることで、全体として働きやすく、やさしさに包まれた職場ができあがっていくのです。

このセクションでは、「ありがとう」が当たり前に交わされる職場をつくるために、どのようなことを意識すればよいのかを具体的に考えていきます。

言いやすい雰囲気を整える方法

まずは、感謝の言葉が自然に口に出せるような雰囲気を整えることが大切です。どんなに「ありがとう」を伝えたいと思っていても、周囲がピリピリしていたり、話しかけづらい雰囲気だったりすると、言葉が喉の奥に引っ込んでしまいます。逆に、ちょっとしたことでも話しかけられる空気があれば、「今の一言、助かりました」「ありがとう」といった感謝の言葉がスムーズに交わされるようになります。

そのために有効なのが、「雑談」のような気軽なコミュニケーションです。たとえば、朝のちょっとしたあいさつの延長で「昨日の会議、助けてくれてありがとうね」と伝えることで、感謝を伝えること自体が特別なことではないという空気をつくることができます。こうした日常的なやりとりの積み重ねが、感謝の言葉を自然なものにしてくれるのです。

また、チームリーダーや管理職など、職場の中心にいる人が率先して柔らかいコミュニケーションを取ることも、雰囲気づくりにとって大きな効果があります。上の立場の人が率先して「ありがとう」を口にしていれば、他のメンバーも安心して感謝を伝えられるようになります。誰もが言いやすい環境を整えることが、感謝の文化を根づかせる第一歩です。

感謝を共有する習慣を導入する

感謝の気持ちを職場全体で共有するには、目に見える形にしてみるのもひとつの方法です。たとえば、「サンクスカード」や「ありがとうメモ」といった仕組みを導入し、誰かに感謝を伝えたいときに手書きでメッセージを残すという文化をつくることで、普段は口にできない気持ちを言葉にするきっかけになります。

デジタルツールを活用する方法もあります。社内チャットに「ありがとうチャンネル」を設けて、日々の感謝を共有する習慣を取り入れることで、職場全体にやさしい言葉が行き交うようになります。こうした取り組みは、一見すると小さなことのようですが、繰り返されることで確実に職場の空気を変えていく力を持っています。

また、会議や朝礼の時間に「感謝のひと言タイム」を設けるのも効果的です。「○○さんが昨日、こんなサポートをしてくれて助かりました」というように、具体的なエピソードを共有することで、他のメンバーにも刺激となり、「自分も感謝を伝えてみよう」という気持ちが生まれやすくなります。こうした習慣は、最初は少し照れくさくても、続けていくことで自然と根づいていきます。

リーダーが率先して伝える意味

職場の文化を変えるには、まずは影響力のある人からの行動がとても大切です。リーダーや管理職が率先して「ありがとう」を伝えることで、その姿勢は周囲にも伝播していきます。部下が頑張ったときや、同僚がサポートしてくれたときに、心を込めた感謝の言葉を丁寧に伝える。その一つひとつの行動が、感謝の連鎖をつくる源になります。

リーダーが感謝を忘れずに伝える姿を見ていると、メンバーも自然と「自分もそうありたい」と感じるようになります。そして、その気持ちが次の感謝を生み、やがて職場全体がやさしい雰囲気に包まれていくのです。これは命令やルールでは生まれない、自然な人間関係の中で育まれていく信頼のかたちといえるでしょう。

また、リーダーが感謝を伝える姿勢は、単に雰囲気をよくするだけでなく、チームのパフォーマンスにも大きな影響を与えます。感謝されることでメンバーは自分の役割に自信を持ち、責任感をもって仕事に取り組むようになります。そうした流れが続けば、自然と成果もついてくるようになります。

だからこそ、まずは身近なところから、「ありがとう」を伝えることを始めてみましょう。形式にこだわる必要はありません。自分の言葉で、相手に向き合って感謝を伝えること。それが、職場に感謝の文化を育てていく大きな一歩になるのです。

メールやチャットでもありがとうを忘れずに伝える

職場でのコミュニケーションは、対面だけでなく、メールやチャットといったツールを介して行われることが日常となっています。とくにリモートワークの普及により、直接顔を合わせる機会が少なくなった今、文章でのやりとりが人間関係に与える影響は以前よりも大きくなっています。そのような環境だからこそ、メールやチャットでの「ありがとう」の一言が持つ価値は、これまで以上に見直されるべきです。

直接話すことができない分、文章には相手への配慮や誠実さがより強く求められます。文章は声のトーンや表情が伝わらないからこそ、そこに込められた言葉選びが、相手に与える印象を大きく左右します。特にビジネスのやりとりでは、つい要件を簡潔に伝えることが最優先になってしまい、感謝の気持ちや心遣いが抜け落ちてしまうことがあります。しかし、そんな場面でも「ありがとう」の一言を忘れずに添えることができれば、それだけで受け取る側の印象は大きく変わるのです。

このセクションでは、文章での感謝の伝え方と、その効果について丁寧に考えていきます。

ビジネスメールに添えるひと言の効果

日々の業務で何通も交わされるビジネスメール。その中で、要件だけを淡々と伝える文面は、相手にとって少し冷たく感じられることもあります。たとえば「資料を送付します。ご確認ください。」というだけの文章と、「お忙しいところ恐縮ですが、資料を送付いたします。ご確認いただきありがとうございます。」という文章とでは、受け取る印象がまったく違います。

後者のように、あらかじめ感謝の気持ちが表現されている文面は、読む側の心理的な抵抗感を和らげ、協力しやすい雰囲気を生み出します。感謝を先に示されることで「こちらも丁寧に対応しよう」という気持ちになり、結果としてやりとりがスムーズに進むことも多くなります。

また、繰り返しのやりとりの中でも「前回は迅速にご対応いただき、ありがとうございました」といった一言を添えるだけで、相手との信頼関係が深まっていきます。ビジネスメールだからこそ、定型的になりがちな文面の中に、気遣いや感謝を込めた一言を意識的に取り入れていくことが、良好な関係を築くうえでとても効果的です。

チャットでも伝わる温かさ

近年では、メールよりもチャットを活用したやりとりが増えてきました。チャットはスピード感のあるやりとりに適していますが、短いやりとりの中にも感謝の気持ちを込めることは可能です。むしろ、カジュアルな雰囲気の中だからこそ、自然に「ありがとう」が入りやすい場面も多くなっています。

たとえば、「確認ありがとうございます!」「フォローしてくれて助かりました!」といった、軽やかで気持ちのこもった一言は、受け取る側にとっても嬉しいものです。チャットだからこそ、堅苦しくならずに、素直な感謝を表現しやすいという利点もあります。

さらに、チャットでは文章のほかに絵文字やスタンプなどを使うことで、感謝の気持ちをよりやわらかく伝える工夫も可能です。もちろん場面によっては使い方に注意が必要ですが、関係性や雰囲気に応じて適度に取り入れることで、言葉だけでは伝えきれない気持ちを補うことができます。

こうしたやりとりを通じて、「ありがとう」が当たり前に飛び交うチャット文化ができあがると、画面越しであっても人と人とのつながりを実感できる職場環境が生まれていきます。

言葉の選び方で印象は変わる

メールやチャットで感謝を伝える際には、言葉の選び方にも少し意識を向けてみましょう。同じ「ありがとう」でも、どんな文脈で、どんな表現で伝えるかによって、その温度感や伝わり方は大きく変わります。

たとえば、「いつもありがとうございます」と表現することで、継続的な関係への感謝が伝わりますし、「細かい点までご配慮いただき、ありがとうございました」と言えば、相手の努力や姿勢に対しての評価を明確に伝えることができます。こうした少しの工夫によって、単なるお礼ではなく、具体的な思いやりが言葉の中に滲み出てくるのです。

また、文章の末尾に「引き続きよろしくお願いいたします」といった言葉を添えることで、感謝とともに未来へのつながりも示すことができます。これは、ただの業務連絡に終わらない、人間的なつながりを意識したメッセージへと変わります。

大切なのは、自分の言葉で、自分の気持ちを伝えること。テンプレートではなく、相手と向き合う気持ちを持ちながら言葉を選ぶことで、画面の向こうにいる相手にも、あなたの心がきちんと届くようになります。

感謝を忘れずに続けるための習慣化のコツ

どんなに素敵な言葉であっても、時々しか使われなければ、その効果は限定的になってしまいます。「ありがとう」もまた、日常の中で意識的に使い続けることによって、周囲との関係を豊かにし、職場の雰囲気をあたたかくする力を育てていきます。とはいえ、毎日の業務に追われていると、つい感謝の気持ちを言葉にする余裕を持てなくなることもあります。

だからこそ、感謝の言葉を「習慣」として生活に取り入れる意識が大切です。特別なことではなく、自然な流れで「ありがとう」が出てくるような習慣を身につけることで、職場におけるコミュニケーションの質は確実に向上していきます。

このセクションでは、感謝を忘れずに伝え続けるために、どのような方法を日々の中に取り入れれば良いのかを、無理のないかたちで考えていきます。

日常業務の中に取り入れる方法

まず意識したいのは、「ありがとう」を特別な場面だけで使うのではなく、あらゆる業務の中で自然に出せるようにすることです。たとえば、朝の挨拶に「今日もよろしくお願いします、いつもありがとうございます」と一言添えるだけでも、職場の空気はやわらかくなります。

また、日々のタスクをこなす中で、誰かがちょっとしたフォローをしてくれたときや、いつもの業務をそつなく進めてくれている仲間に対して、「いつも丁寧に対応してくれてありがとう」「資料まとめてくれて助かりました」とその都度伝えるようにすることで、自分の中にも感謝の感覚が定着していきます。

習慣化のコツは「ついでに言う」感覚を持つことです。業務報告や依頼のついでに、確認や対応をしてくれたことへの感謝を添える、メールの最後に一文だけ感謝を足す、といったちょっとした工夫で、日常の中に自然と感謝の言葉がしみ込んでいきます。

気づきの視点を持つトレーニング

感謝を伝えるためには、まず「誰かの行動や配慮に気づく」という視点が必要です。多くの場合、感謝すべきことは職場にたくさんあるのに、自分が忙しかったり意識が向いていなかったりすると、つい見逃してしまいがちです。

そこで役に立つのが、「一日の終わりに感謝を振り返る時間を持つ」という習慣です。仕事が終わったあとに、「今日は誰に助けられただろう」「どんな場面でありがとうを言えばよかったかな」と考えてみるだけでも、次の日の行動に変化が出てきます。

また、朝の始業前に「今日は誰に感謝を伝えられそうか」を意識しておくだけでも、職場での気づきの感度が上がります。誰かのちょっとした対応に気づきやすくなり、それを言葉にして伝えることが自然とできるようになります。

このように、感謝の言葉を習慣化するには、「見つける力」を育てることが土台になります。その力を養うことで、自分の心にも余裕が生まれ、職場での関係性がより良い方向に動き出していきます。

習慣化するための簡単な仕組み

行動を習慣にするためには、「忘れない仕組み」をつくっておくことも有効です。たとえば、デスクに小さなメモを貼っておいて「1日1ありがとう」と書いておくだけでも、自分へのちょっとしたリマインダーになります。始業時や昼休み、退勤前など、区切りのタイミングに意識することで、日々の流れの中で感謝を意識する機会が増えていきます。

また、職場のチームで「1日1ありがとう」をお互いに実践してみるのもおすすめです。メンバー同士で気軽に「今日のありがとうは○○さん」と伝え合うことで、お互いの仕事への関心も高まり、協力し合う雰囲気が育っていきます。

スマートフォンのリマインダー機能や、タスク管理アプリの中に「ありがとうを伝える」といった項目を入れておくことも効果的です。仕事の進行とともに自然に感謝のタイミングが訪れるようにすることで、無理なく習慣にしていくことができます。

このように、感謝の言葉を習慣として身につけるには、特別なことをする必要はありません。日常の流れの中で、少しだけ「意識」を加えることで、誰にでもできることです。そして、それを続けていくことによって、職場の空気は少しずつ、しかし確実にやわらかく、働きやすいものへと変わっていきます。

感謝の言葉が職場にもたらす長期的な変化

「ありがとう」を伝えるという行為は、ほんの一瞬の出来事のように思えるかもしれません。しかし、その小さな積み重ねが、やがて職場全体に大きな変化をもたらすことがあります。日々の業務の中で感謝の言葉が自然と交わされるようになると、そこには信頼と配慮に満ちた空気が生まれ、働く人たちの意識や行動にも前向きな影響が広がっていきます。

長期的に見たとき、感謝の文化が根づいている職場には、心理的な安心感が高まり、チームの結束力も強くなる傾向があります。また、一人ひとりが自分の役割や存在意義を実感しやすくなることで、仕事に対する意欲も向上し、結果として組織全体の生産性にも良い影響を与えることができるのです。

このセクションでは、感謝の言葉がもたらす職場の長期的な変化について、具体的に見ていきます。

離職率の低下と安心感

職場での人間関係に安心感があるかどうかは、働き続けるかどうかの判断に大きく影響します。特に若い世代や転職を経験してきた人たちは、「人間関係がよくない職場では長く続けられない」と感じる傾向が強くなっています。

そんな中、「ありがとう」が日常的に交わされる職場は、そこで働く人にとって「自分がここにいても大丈夫」「努力がきちんと認められている」と思える居場所となります。誰かがしてくれたことに対して、感謝をもって返す。たとえミスがあっても、責めるよりも先に「大変だったね」「手伝ってくれてありがとう」と言える関係性があれば、失敗さえも成長の糧に変えることができます。

このような安心感は、離職率の低下につながります。社員が長く働きたいと思える職場には、感謝と信頼の土台がしっかりと存在しています。どんなに条件が整っていても、気持ちの通い合いがない職場では、やがて人が離れていくものです。だからこそ、感謝の言葉が日常の一部になっているかどうかが、働き続けたい職場かどうかの大きな判断材料になるのです。

心理的安全性の向上

心理的安全性とは、自分の意見を安心して伝えられる状態や、失敗を恐れずに行動できる環境のことを指します。この心理的安全性が高い職場では、社員同士の信頼が厚く、新しい挑戦や提案も活発に行われるようになります。

感謝の言葉が日常的に交わされる職場では、この心理的安全性が自然と育まれます。「誰かが自分の行動を見てくれている」「ちょっとしたことにも気づいて、感謝してくれる人がいる」と実感できる環境では、自分の考えや気持ちを安心して表現しやすくなります。

また、「ありがとう」が飛び交う職場では、上下関係を越えたフラットな関係が育まれやすくなります。上司や先輩からも気軽に感謝の言葉をかけてもらえると、「この人には話しても大丈夫」「本音を言っても受け止めてくれそうだ」と思えるようになり、コミュニケーションの質が格段に上がります。

このような職場では、何かに挑戦したいと思ったときにも、周囲のサポートを期待できるという安心感があります。その結果、チーム全体としての創造性や柔軟性も高まり、活気のある働き方へとつながっていくのです。

生産性の変化との関連

「ありがとう」を言うことと、生産性がどう関係するのか。一見、直接的なつながりがないようにも思えますが、実際には大きな関係があります。感謝の気持ちを伝え合う文化がある職場では、仕事に対する集中力や協力の姿勢が自然と高まるため、結果として仕事のスピードや精度も向上していきます。

たとえば、チームメンバーが互いに感謝を伝え合っていると、それぞれが自分の役割に誇りを持ち、積極的に貢献しようという気持ちが強くなります。「誰かの役に立ちたい」という思いが行動に表れ、それがまた「ありがとう」として返ってくる。その循環が、働く意欲と実行力を高めていくのです。

また、感謝の気持ちが根づいている職場では、ミスやトラブルが起こった際の対応も前向きになります。責任のなすりつけ合いではなく、「フォローしてくれてありがとう」「指摘してくれて助かった」といったやりとりが行われることで、問題の本質に集中でき、業務の改善もスムーズに進められるようになります。

こうした積み重ねが、結果として組織全体の生産性を高める要因となっていきます。「ありがとう」は、ただの挨拶や礼儀ではなく、チーム全体の活力を高めるエネルギー源としても機能しているのです。

感謝の伝え方で気をつけたいNGパターン

「ありがとう」という言葉は基本的に相手に喜ばれるものであり、職場の人間関係をやわらかく整えるうえでもとても重要な役割を果たします。しかし、伝え方を間違えてしまうと、せっかくの感謝の気持ちが正しく伝わらなかったり、時には誤解を生んでしまったりすることもあります。

相手にとって自然に受け取れる言葉であることが、感謝の言葉が効果を発揮する前提です。そのためには、自分の伝え方が相手にどのように届くかを想像しながら、言葉の選び方やタイミングに注意を払うことが大切です。

このセクションでは、感謝を伝える際に気をつけたい伝え方のNGパターンを挙げながら、より良い伝え方を身につけていくための視点を深めていきます。

皮肉と受け取られやすい言い回し

まず気をつけたいのが、「ありがとう」と言っているようで実は皮肉に聞こえてしまう言い回しです。たとえば、「やっと終わらせてくれたんですね、ありがとうございます」や、「もっと早ければ助かったのに、でも一応ありがとう」というような言葉は、たとえ冗談のつもりであっても、相手に不快感を与えてしまうことがあります。

こうした言葉の背景には、感謝と同時に不満や指摘が含まれているため、受け取る側は素直に「ありがとう」とは感じられず、むしろ責められているような印象を持ってしまいます。このような表現は、言葉のトーンや表情が見えないメールやチャットなどの文面では特に注意が必要です。

感謝を伝えるときには、「不満を含めたついで」ではなく、感謝だけを丁寧に切り出す意識が大切です。仮に伝えるべきフィードバックがある場合は、それとは別のタイミングで伝えるようにし、感謝の言葉は純粋なものとして届けるよう心がけましょう。

過剰な感謝が逆効果になるケース

感謝を伝えることは良いことですが、何でもかんでも「ありがとう」を繰り返してしまうと、その価値が薄れてしまうことがあります。たとえば、毎回のやりとりのたびに、必要以上に大げさな言葉で感謝を表現していると、相手によっては「社交辞令に聞こえる」「本当にそう思ってるのかな?」と感じてしまうこともあるのです。

また、上司や先輩に対して、過度に感謝を伝え続けることで、「媚びている」「距離を詰めようとしている」といった誤解を生むこともあります。特に上下関係が強く意識される場面では、言葉の選び方やトーンに十分配慮する必要があります。

自然な感謝とは、必要なときに、必要な場面で伝えるものです。「ちょうどよい距離感」で言葉を届けることが、信頼を築くうえでも重要です。相手にとっても、自分にとっても無理のないペースで、心からの「ありがとう」を届けるように意識しましょう。

形式的に見える表現の注意点

ビジネスシーンでは、礼儀として感謝の言葉を用いる場面が多くあります。しかし、その言葉があまりに定型的すぎると、「気持ちがこもっていない」「ただのマナーとして言っているだけ」と受け取られることがあります。たとえば、「お世話になっております」「いつもありがとうございます」だけが機械的に並んだメールは、感謝が形だけのものに見えてしまうことがあります。

もちろん、礼儀としての定型表現も大切ではありますが、そこにほんの少しでも自分の気持ちや言葉を添えることで、印象は大きく変わります。「昨日の件、ご対応ありがとうございました」「いつも締切を守ってくださり助かっています」といったように、具体的な内容を含めるだけで、相手への思いやりが自然と伝わります。

感謝の言葉は、ただ「言えばいい」ものではなく、「どう伝えるか」「何を伝えるか」がとても大切です。形だけのやりとりではなく、相手の行動や気持ちに目を向けたうえで、その都度ふさわしい表現を選ぶことが、信頼関係を築く土台となります。

まとめ

ここまで、「職場のありがとうを忘れずに!一言で雰囲気が良くなる方法とは?」というテーマのもとで、感謝の言葉が持つ力や、その伝え方、そして職場にもたらすさまざまな良い影響について詳しくお伝えしてきました。今あらためて振り返ってみると、「ありがとう」という一言が、決して小さなものではないことに気づかれるのではないでしょうか。

私たちは日々、誰かの支えや協力によって仕事を進めています。何気ない業務の裏にも、目に見えない気配りや思いやりがたくさん詰まっていて、それに気づくかどうかで職場での人間関係の質も大きく変わってきます。感謝の気持ちを持つこと、そしてそれを相手に伝えるという行動は、誰にでもできるけれど意識しなければなかなか実行に移せないものでもあります。

しかし、ほんの一言の「ありがとう」が相手の気持ちをあたため、自分自身にも優しさと余裕をもたらしてくれるという事実は、日常のなかで何度も実感できるはずです。だからこそ、その言葉を忘れず、意識して使っていくことが、よりよい職場づくりへの第一歩になるのです。

難しいことは考えず、まずは今日、職場で誰かに「ありがとう」と伝えてみましょう。何か特別な場面でなくてもかまいません。たとえば、朝の挨拶のあとに「いつも気にかけてくださってありがとうございます」と伝えてみたり、メールの文末に「迅速なご対応、いつも助かっています」と一文を添えてみたりするだけでも、その言葉は確実に相手の心に届きます。

たった一人でも、感謝の言葉を意識的に使い始めることで、周囲の雰囲気は少しずつ変わっていきます。そしてその変化は、やがて周りの人にも影響を与え、職場全体に優しさの連鎖を生み出していくでしょう。

感謝の気持ちは、人と人との間に信頼の橋を架けてくれます。どんなにスキルが高くても、どれだけ成果を上げても、そこに信頼がなければ、職場での居心地は良くなりません。逆に、感謝の言葉を通して築かれた信頼関係は、ミスや困難にも強く、支え合う風土を生み出します。

信頼は、決して一度の行動で得られるものではなく、日々の丁寧なやりとりの中で少しずつ育まれていくものです。その積み重ねの中心に、「ありがとう」という言葉があるのです。

これから先、働き方が多様化し、テクノロジーが進化しても、人と人とのやりとりの中で生まれる気持ちの温度は変わりません。メールやチャット、リモートワークといった環境下でも、画面越しのやりとりの中にこそ、「ありがとう」が果たす役割はますます重要になっていくはずです。

一言の「ありがとう」が誰かの心をあたため、それがまた誰かに伝わり、やがて職場全体にあたたかい空気が広がっていく。そんな未来は、決して遠い話ではありません。まずは自分の言葉で、ひとつの感謝を伝えることから始めてみましょう。その行動が、明日の職場を少しやさしくする第一歩になります。

![医療機器販売会社のお仕事とは?仕事内容・やりがい・スキル・経験、どんな資格がいかせるの?[職種図鑑]](https://hatachie.com/wp-content/uploads/2024/11/job-category-table0014-150x150.webp)